町と県と国の財政のこと

「町と県、国、どこがどれだけのサービスをしているか」

日本は、ここ10年ほどで、「低負担」「低福祉」の国になったと言われている。

一方では、国の借金が1000兆円(一人1000万)あり、増税の影が見え隠れしている。

「低負担」はみかけにすぎず、実は「中負担」「低福祉」なのかもしれない。

借金返済にあたって、成長なくしてなんとか無し、とか、税となんちゃらの一体改革とか、

訳分からないので、政府のどこがどれだけの税金を使って、何のサービスをしてくれているのか、調べてみたことがある。

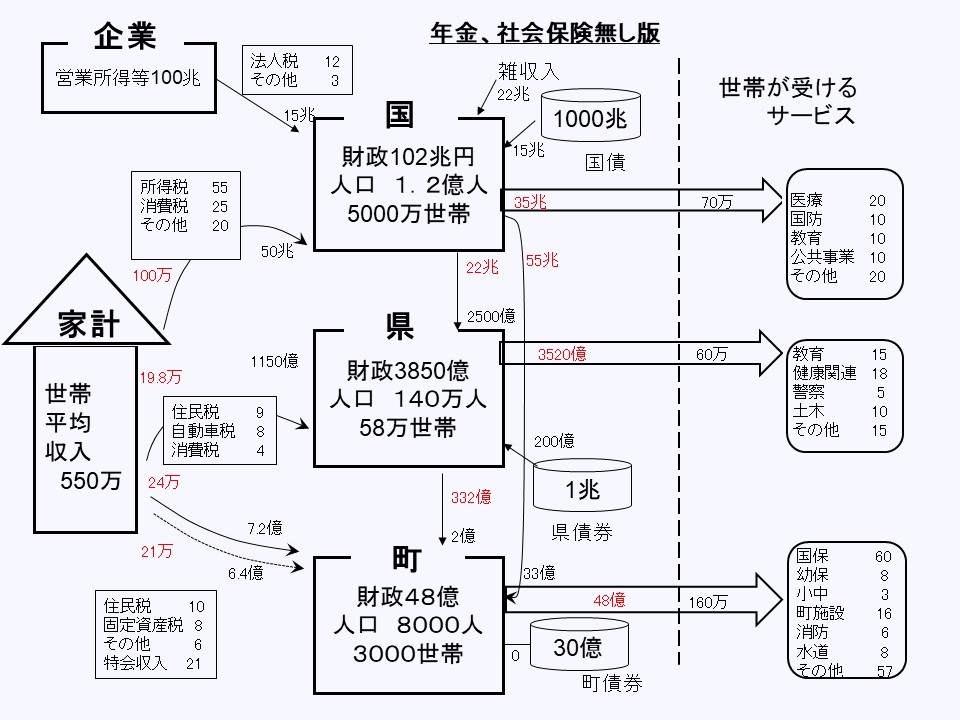

(平成27年~28年の、国、奈良県、三宅町の決算データ等をもとに、仮に国は奈良県が100個ほどの集まったもの、奈良県は三宅町が200個ほど集まったもの、と考えて整形したものです。全体のイメージがつかめると思います。)

あえて、一人あたりでなく、世帯あたりにしています。そっちのほうがイメージしやすいと思ったので。

三宅町民の場合、町は3000世帯、県は60万世帯、国は5000万世帯。

それぞれ、予算規模(正味)は、町が48億(国保含む)、県が3500億で、国が35兆(地方への交付分含まず、年金、社保含まず)。

世帯あたりにすると、町160万円、県58万円、国70万円、使っている計算。

ちなみに、税金は、世帯平均収入550万円の世帯で、160万ほど(所得税、消費税、住民税、固定資産税に加えて国保、水道、教育関係等含む)。差額は、法人税、国の雑収入、国債発行、などで賄われている。

全体としては、税金は国に多く納めていて、サービスは町から多く受けている。(それを補正するのが交付税など)

町の広報などでは、国からの交付税は、「仕送り」といった言葉で扱われたりしているが、そもそもは、町民が国に納めている税金を、返してもらっているだけのこと。なにも卑屈になる必要はない。

「増税の前にやるべきことがある」と言われ続けて久しい。国や県も、デタラメなお金の使い方をしていると、私は確信しているが、まずは身近なところ(町)から正してゆかねばならないと思っている。しかも、世帯あたりで見ると町が一番大きな支出先になるわけだから、やっぱり、町からでしょ、身を正すのは、と思ってしまいます。

「町の財政を住民が受けるサービスとして分析」

町の160万円のうち、60万円が国保。残り100万で、福祉や教育(町の分)、消防、水道、インフラ維持、などが行われている。

国や県に比べて、担っているサービスも多く、用途の決まったお金の出入りが多く、町ごとの自由度は決して高くない、と言われており、「仕方がない」と片付けられていることも多いと思います。ただ、一方では、世帯あたりではこんなに大きなお金が扱われて

いるにもかかわらず、予算総額が小さいこともあり、マスコミ等の注目も低く、事業の執行が厳しい目にさらされていないことも事実です。

「議員しっかりしろ」ですね。

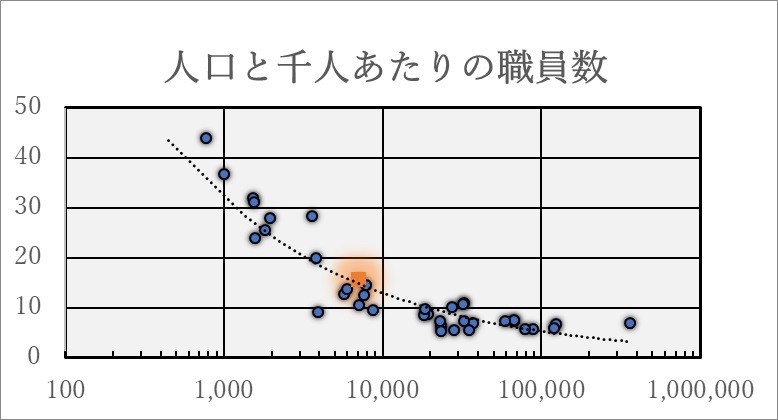

以下は、奈良県下の市町村+長野県下條村(奇跡の村)、の単位人口あたりの職員数のグラフです。

(赤いところが三宅町)

また、横軸を人口密度にすると、こうなります。

自治体規模が小さかったり、人口密度が低かったりすると、人が多くかかる、という傾向はあるようですが、同一規模の自治体でも、上下1.5倍ほどの開きがあるようです。

改革にあたっては、人件費を削減しても、施設管理やサービスを委託に出すことで、扶助費や物件費が膨らむといった事もありますので、業務自体の効率化、見直しを伴なっていなければ意味が無いといえるでしょう。

財政の問題は、まずは身近なところから!

やれているところもあるんだから、がんばろう!